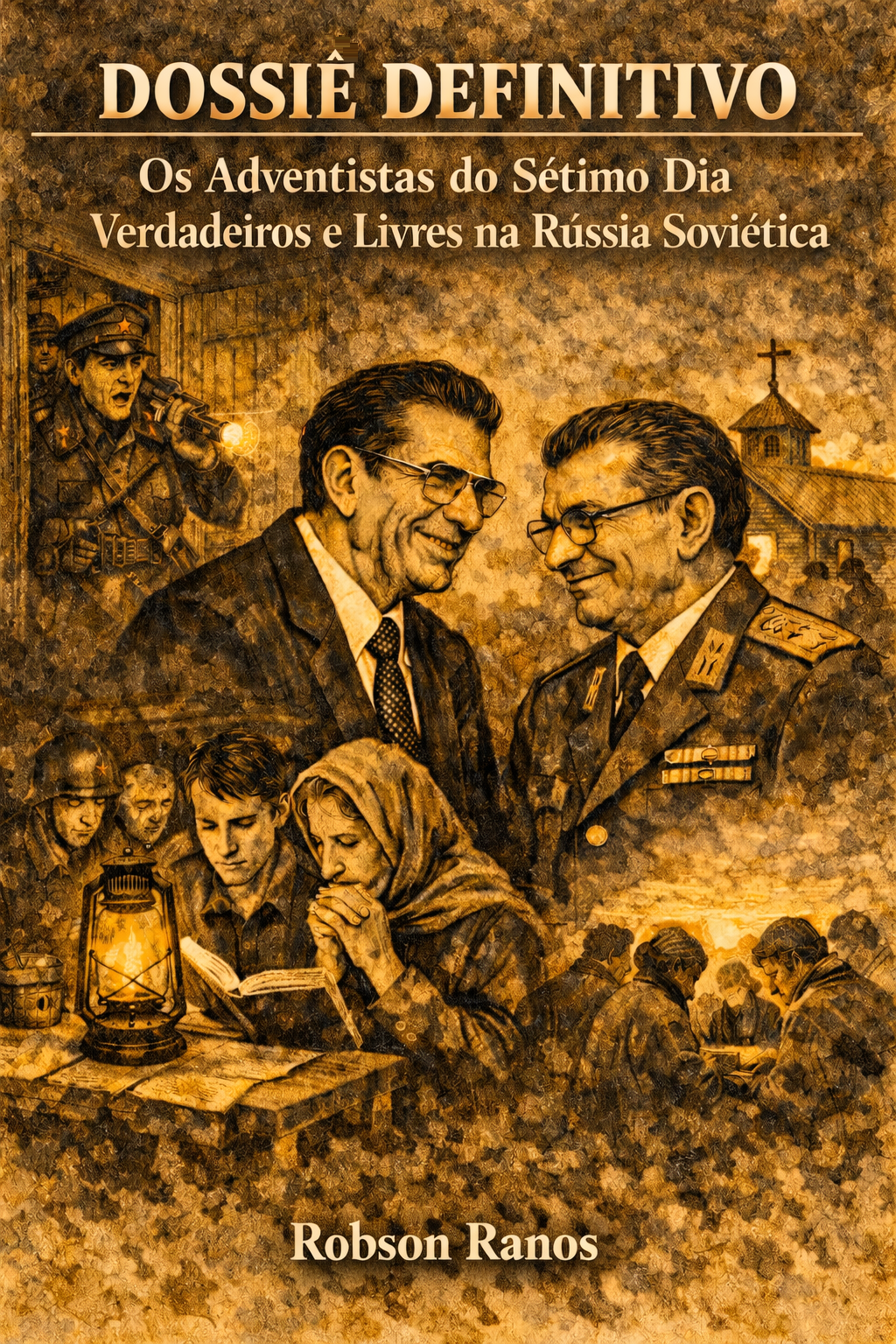

Como a institucionalidade adventista negociou com o poder enquanto os fiéis clandestinos pagavam o preço da fidelidade

Posicionamento editorial: Este dossiê assume, de forma consciente e explícita, o lado dos Verdadeiros e Livres — os adventistas dissidentes perseguidos por regimes totalitários e abandonados pela institucionalidade quando a diplomacia passou a valer mais que a proteção dos fiéis. Não escrevemos para preservar reputações, cargos ou narrativas oficiais. Escrevemos para resgatar a memória dos que foram esmagados nos porões da história enquanto a estrutura negociava sua sobrevivência. Este material lê os fatos a partir do chão da perseguição, da clandestinidade e do sofrimento real, e não a partir das mesas de negociação e comunicados institucionais. É deste lado que estamos.

Dossiê Definitivo — Adventistas do Sétimo Dia Verdadeiros e Livres na Rússia

Instituição, consciência e fidelidade sob regimes totalitários

Sumário Navegável

- Introdução — Quando o Pastor é Ferido, o Rebanho se Dispersa

- Capítulo 1 — A Chegada do Adventismo à Rússia (1880–1890)

- Capítulo 2 — Por que o Adventismo Atraía os Russos

- Capítulo 3 — Exílio, Expansão e Igrejas Domésticas

- Capítulo 4 — Guerra, Consciência e a Primeira Grande Divisão

- Capítulo 5 — Lenin, Concessões Iniciais e a Ilusão de Liberdade

- Capítulo 6 — 1924–1928: A Ruptura Oficial e o Nascimento dos Verdadeiros e Livres

- Capítulo 7 — Stalin: Perseguição Total e Fidelidade até a Morte

- Capítulo 8 — 1978–1979: A Campanha da KGB e o Silêncio Institucional

- Capítulo 8A — 1978–1979: A Campanha da KGB e o Silêncio Institucional

- Capítulo 9 — Colapso da URSS, Apagamento da Memória e Testemunhos

- Capítulo 10 — O Adventismo se Repete: Instituição vs. Movimento Fiel

- Conclusão — Prostrar-se, Levantar-se e Manifestar-se

Dossiê Definitivo — Adventistas Verdadeiros e Livres na Rússia

Instituição, consciência e fidelidade sob regimes totalitários

Posicionamento editorial: Este dossiê assume conscientemente a ótica dos “Verdadeiros e Livres” — os dissidentes adventistas perseguidos por regimes totalitários e ignorados pela institucionalidade. É desse lado que estamos. Não escrevemos para preservar reputações institucionais, mas para resgatar a memória dos que foram sacrificados em nome da “estabilidade organizacional”.

Introdução — Quando o Pastor é Ferido, o Rebanho se Dispersa

“Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas.” Essa advertência bíblica não é apenas uma profecia pontual. É um padrão histórico recorrente. Sempre que o poder atinge os líderes — seja por coerção externa, seja por sedução interna — o rebanho paga o preço. O que muda, ao longo do tempo, é o modo como a instituição reage à pressão: ou ela protege o rebanho a custo de perseguição, ou preserva sua posição a custo de dispersão e escândalo.

No adventismo, esse padrão reaparece com clareza brutal no contexto da Rússia e da antiga União Soviética. O choque entre fé e totalitarismo não foi apenas um confronto entre Estado e igreja. Foi também um confronto interno: entre a consciência dos fiéis e a estratégia da liderança. Entre a fidelidade cotidiana dos crentes simples e a diplomacia institucional que buscava sobreviver em ambientes hostis. Este dossiê se recusa a narrar essa história a partir da mesa dos negociadores. Nós a narramos a partir das celas, dos campos de trabalho, das casas clandestinas e das sepulturas anônimas.

Dois modos de contar a mesma história

Há, em linhas gerais, duas maneiras de narrar a presença adventista sob regimes totalitários:

1) A narrativa institucional de sobrevivência:

Essa narrativa enfatiza acordos, reconhecimentos legais, concessões táticas e a “manutenção do testemunho” por meio de relações diplomáticas com o Estado. O tom é de pragmatismo: “se não cedermos em certos pontos, perderemos tudo”. O problema é que, nessa leitura, os que se recusam a ceder são tratados como inconvenientes, radicais ou irresponsáveis.

2) A narrativa da consciência ferida:

Essa narrativa parte do chão da perseguição. Parte dos que se recusaram a submeter a fé ao Estado ateu. Parte dos que não aceitaram transformar o quarto e o sexto mandamentos em cláusulas negociáveis. Parte dos que pagaram com prisão, exílio, separação familiar, trabalhos forçados e morte. É a narrativa dos Verdadeiros e Livres.

Este dossiê escolhe conscientemente a segunda narrativa. Não por romantizar o sofrimento, mas por reconhecer que o sofrimento dos fiéis foi o custo real das concessões institucionais. Onde a instituição ganhou espaço legal, os dissidentes perderam liberdade. Onde a liderança preservou sua estrutura, famílias perderam pais, mães e filhos. Não há neutralidade possível nesse tipo de escolha histórica.

Quando a instituição passa a negociar a consciência

O ponto de ruptura não é apenas político; é espiritual. Quando uma igreja passa a tratar a obediência à consciência como “obstáculo administrativo”, algo fundamental se perde. A instituição deixa de ser instrumento do testemunho profético e passa a ser gestora de danos. A lógica muda: em vez de perguntar “como sermos fiéis?”, passa-se a perguntar “como continuarmos existindo legalmente?”.

Essa inversão é sutil, mas devastadora. Ela transforma mártires em “casos problemáticos”, objetores de consciência em “dificuldades para o relacionamento com o Estado” e igrejas clandestinas em “grupos não reconhecidos”. A linguagem burocrática anestesia a dimensão moral do problema. O sofrimento vira estatística. A fidelidade vira incômodo.

A amnésia institucional como segunda violência

Após o colapso da URSS, seria esperado um reconhecimento público, profundo e honesto da história dos Verdadeiros e Livres. O que se viu, em grande parte, foi o oposto: apagamento da memória. A história oficial continuou a ser contada como se a igreja registrada tivesse sido a única expressão legítima do adventismo sob o comunismo. Os dissidentes, quando mencionados, aparecem como nota de rodapé, quando não como “grupo problemático”.

O apagamento da memória é uma segunda violência. A primeira foi física; a segunda é simbólica. A primeira tirou a liberdade; a segunda tira o significado. Este dossiê existe para romper esse apagamento. Não é um ajuste historiográfico neutro. É um ato de justiça histórica.

Não é um acerto de contas pessoal — é um chamado profético

Este material não é um ataque pessoal a indivíduos específicos. É uma crítica estrutural à lógica institucional que se repete ao longo do tempo: quando pressionada, a organização tende a preservar a si mesma. O problema é que a igreja não existe para se preservar; existe para testemunhar. Quando a preservação se torna o valor supremo, o testemunho é esvaziado.

O drama dos Verdadeiros e Livres não pertence apenas ao passado russo. Ele é um alerta para o presente. Sempre que a igreja se acomoda a poderes hostis ao evangelho, alguém pagará o preço dessa acomodação. A pergunta não é se haverá custo. A pergunta é: quem vai pagar?

Este dossiê é, portanto, um chamado à memória, à consciência e à fidelidade.

Capítulo 1 — A Chegada do Adventismo à Rússia (1880–1890)

O adventismo não chega à Rússia como um movimento de massa, protegido por leis favoráveis ou por alianças políticas. Ele chega pelas margens, por meio de colonos alemães estabelecidos em regiões como a Ucrânia e o vale do Volga. São comunidades minoritárias dentro do Império Russo, já acostumadas a viver sob suspeita religiosa e vigilância estatal. A fé adventista entra nesse contexto como uma chama frágil em ambiente hostil.

Uma fé que atravessa fronteiras sem passaporte oficial

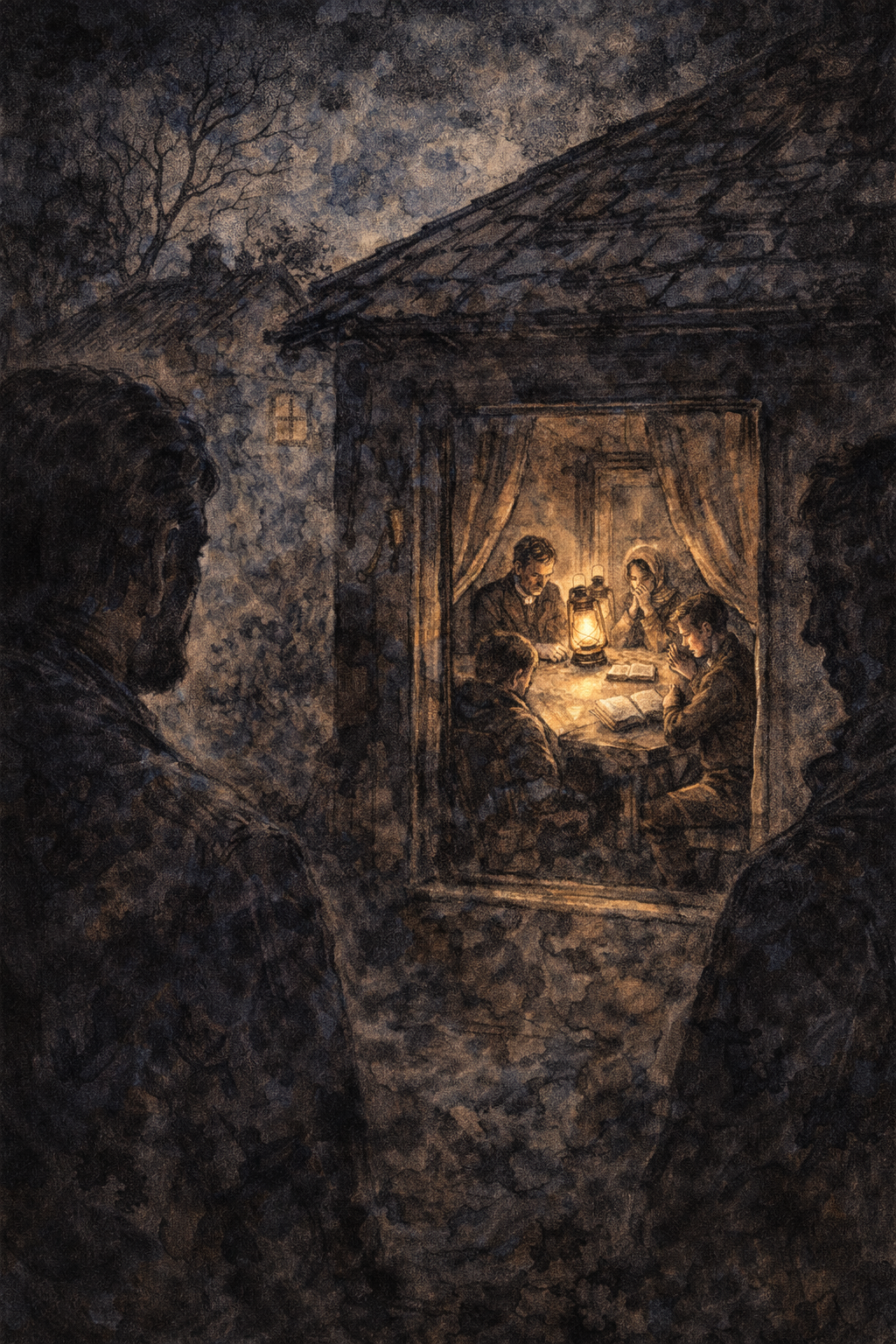

O vetor principal da expansão inicial não são grandes campanhas públicas, mas literatura, visitas pessoais e redes familiares. Bíblias, folhetos, cartas e testemunhos circulam discretamente. A conversão acontece em cozinhas, celeiros, encontros noturnos. Desde o início, a igreja aprende a existir fora dos holofotes do Estado.

Esse detalhe é crucial: o adventismo russo nasce com um habitus de clandestinidade. Não por ideologia revolucionária, mas por necessidade. A repressão czarista contra grupos não ortodoxos impõe limites severos. O simples fato de ler a Bíblia fora dos moldes oficiais já é visto como suspeito. Assim, a fé se organiza em pequenos núcleos resilientes, capazes de se mover, se dispersar e se recompor.

A desconfiança do Estado e a suspeita da Igreja Ortodoxa

O Império Russo não é um Estado secular neutro. Ele se estrutura em íntima relação com a Igreja Ortodoxa. Grupos dissidentes são vistos como ameaça à ordem social. O adventismo, com sua ênfase na leitura pessoal da Escritura e na obediência direta a Deus, entra em choque com um modelo religioso estatalizado. Não se trata apenas de diferença teológica; trata-se de autonomia espiritual.

Desde o início, o adventismo é percebido como fé que não se deixa capturar facilmente por estruturas estatais. Isso cria um padrão de perseguição intermitente: tolerância local em alguns momentos, repressão em outros. A igreja aprende, assim, a viver em um estado permanente de provisoriedade legal. Essa condição molda profundamente sua espiritualidade.

O surgimento de lideranças leigas e a descentralização da fé

Sem acesso amplo a pastores ordenados e sem liberdade institucional, o adventismo russo se desenvolve por meio de lideranças leigas. Homens e mulheres que ensinam, organizam cultos domésticos, distribuem literatura e cuidam dos novos convertidos. Essa descentralização não é um ideal teórico; é uma imposição do contexto. E ela cria uma igreja menos dependente de estruturas formais.

Essa característica terá consequências decisivas no futuro. Quando, décadas depois, a institucionalidade entrar em conflito com a consciência dos fiéis, os Verdadeiros e Livres não partirão do zero. Eles herdarão uma tradição de fé que já sabe existir sem permissão oficial.

A semente que cresce sob o solo da perseguição

Entre 1880 e 1890, os números são pequenos, os recursos são escassos e a visibilidade é mínima. Mas a semente está lançada. O adventismo cresce na lógica do grão que cai na terra. Invisível para os registros oficiais, visível apenas para quem compartilha da fé. Essa dinâmica — crescimento silencioso sob repressão — se tornará o padrão de sobrevivência da igreja sob regimes cada vez mais hostis.

O que começa como movimento marginal se transforma, ao longo das décadas, em uma rede de fé que atravessará czarismo, revoluções, leninismo e stalinismo. A pergunta que atravessará essa história não é apenas “como sobreviver?”, mas “a que custo sobreviver?”. Essa pergunta, ainda incipiente nesse período inicial, se tornará central nos capítulos seguintes.

O adventismo entra na Rússia como fé de minorias. Ele sairá da história soviética como fé de mártires.

Capítulo 2 — Por que o Adventismo Atraía os Russos

Quando a fé deixa de ser rito e volta a ser vida

Para compreender por que o adventismo encontrou terreno fértil entre russos comuns — mesmo em meio à repressão estatal e à vigilância religiosa — é preciso olhar para o vazio espiritual produzido por sistemas religiosos ritualizados e por regimes políticos opressivos. O adventismo não chegou oferecendo apenas um novo conjunto de doutrinas. Ele chegou oferecendo uma forma de viver a fé que rompia com a religiosidade cerimonial e com a submissão religiosa ao Estado. Em contextos onde a fé institucional se confunde com a máquina do poder, qualquer proposta de espiritualidade pessoal tende a soar como libertação.

Fé compreensível em língua compreensível

Um dos elementos mais atraentes do adventismo para russos que se aproximavam da fé era a acessibilidade espiritual. O culto em língua compreensível, a leitura direta da Bíblia e o ensino sistemático das Escrituras contrastavam fortemente com a experiência de muitos fiéis na Igreja Ortodoxa, marcada por ritos em linguagem litúrgica distante da vida cotidiana. Para pessoas simples — camponeses, operários, colonos deslocados —, a possibilidade de entender o que se crê era revolucionária.

Essa acessibilidade não era apenas linguística, mas existencial. O adventismo ensinava que cada crente pode e deve ler a Bíblia por si mesmo, discernir, orar e decidir. Em um ambiente onde o Estado controla a narrativa pública e a igreja tradicional legitima a ordem vigente, essa ênfase na leitura pessoal da Escritura cria um espaço de liberdade interior. Não é coincidência que regimes autoritários temam comunidades que leem textos fundantes sem mediação estatal. A Bíblia lida em casa é, para o totalitarismo, uma semente de desobediência.

Uma espiritualidade que reorganiza o cotidiano

O adventismo não se apresentava como fé meramente dominical. Ele reorganizava o cotidiano. O sábado, a temperança, a ética do corpo e da vida familiar criavam um ritmo alternativo de existência. Em contextos de miséria, alcoolismo disseminado e desagregação social — comuns em várias regiões do Império Russo e, depois, na Rússia revolucionária —, esse reordenamento da vida cotidiana tinha impacto prático imediato. Famílias encontravam nova disciplina, novos limites e novos vínculos comunitários.

Essa dimensão prática da fé não deve ser subestimada. O adventismo oferecia uma contracultura silenciosa: não prometia revolução armada, mas produzia sujeitos mais sóbrios, organizados e solidários. Paradoxalmente, é exatamente essa capacidade de reorganizar a vida que torna comunidades religiosas perigosas para regimes totalitários. Onde o Estado quer formar indivíduos dependentes, a fé que forma indivíduos responsáveis é vista como ameaça.

Comunhão real em tempos de desagregação

Outro fator decisivo para a atração do adventismo foi a comunhão prática. A igreja não era apenas um espaço de culto, mas uma rede de apoio. Irmãos defendiam irmãos, partilhavam recursos, acolhiam perseguidos, escondiam literatura, organizavam cultos domésticos. Em tempos de guerra, fome e repressão, essa comunhão tinha valor de sobrevivência.

Essa experiência comunitária contrasta com a religiosidade institucionalizada, muitas vezes distante das necessidades concretas das pessoas. O adventismo oferecia uma igreja de proximidade. Não havia grande aparato; havia presença. Não havia templos imponentes; havia mesas compartilhadas. Em contextos de perseguição, essa forma de comunhão se torna não apenas atraente, mas essencial.

Esperança escatológica como resistência silenciosa

A esperança do advento, longe de ser fuga da realidade, funcionava como estrutura de resistência. A crença de que a história caminha para um juízo divino relativiza o poder dos regimes humanos. Quando o Estado se apresenta como absoluto, a fé escatológica afirma: nenhum poder humano é último. Essa relativização do poder político é profundamente subversiva em contextos totalitários.

Não se trata de convocar revoltas, mas de produzir sujeitos que não se ajoelham espiritualmente diante do Estado. A esperança escatológica forma uma consciência que sabe esperar, suportar e perseverar sem internalizar a propaganda do regime. Para muitos russos, especialmente os que experimentavam a brutalidade do sistema, essa esperança oferecia sentido em meio ao absurdo.

Quando a fé se torna escola de consciência

O adventismo, com sua ênfase na obediência à Palavra de Deus acima de qualquer autoridade humana, funcionava como escola de consciência. Não era uma fé de mera conformidade externa. Era uma fé que exigia decisões pessoais: guardar o sábado em ambientes hostis, recusar práticas imorais normalizadas pelo contexto, manter princípios éticos sob pressão.

Essa formação da consciência cria, inevitavelmente, atritos com estruturas autoritárias. Regimes totalitários toleram religiosidade ritual; não toleram consciências formadas. A fé que ensina a dizer “não” em nome de convicções transcendentais mina a pretensão de total controle do Estado. Por isso, o crescimento do adventismo entre russos não foi apenas um fenômeno religioso; foi um fenômeno politicamente incômodo.

Entre a fé institucional e a fé vivida

Para muitos russos, a aproximação ao adventismo também representava uma crítica implícita à fusão entre igreja tradicional e poder político. A fé institucionalizada, quando se torna braço simbólico do Estado, perde credibilidade moral. O adventismo, por sua condição minoritária e marginal, aparecia como fé não capturada pelo poder. Essa percepção alimentava a ideia de que ali havia maior autenticidade espiritual.

Não se trata de idealizar automaticamente toda minoria religiosa, mas de reconhecer que, em contextos autoritários, a margem frequentemente preserva o que o centro compromete. O adventismo russo, em seus primórdios, ocupava essa margem. E é dessa margem que nascerá, décadas depois, o movimento dos Verdadeiros e Livres.

O preço da atração: da simpatia à perseguição

O mesmo conjunto de características que tornava o adventismo atraente para russos comuns o tornava suspeito para o Estado e para a religiosidade oficial: leitura pessoal da Bíblia, autonomia de consciência, comunhão intensa, esperança escatológica e reorganização do cotidiano. A atração espiritual gerava hostilidade política.

O crescimento silencioso do adventismo, longe dos holofotes, não passou despercebido por muito tempo. À medida que comunidades se consolidavam, a repressão se intensificava. A fé que oferecia sentido e comunidade aos oprimidos tornava-se, aos olhos do poder, um foco de indisciplina potencial. O que atraía os russos ao adventismo era exatamente o que o tornava alvo de vigilância e, depois, de perseguição sistemática.

Uma fé que prepara para a clandestinidade

Por fim, é preciso reconhecer que o adventismo, ao atrair russos para uma fé vivida no cotidiano e não apenas celebrada em ritos públicos, preparava seus adeptos para a clandestinidade. A fé aprendida em casas, mesas e encontros discretos é mais resiliente quando os templos são fechados. A espiritualidade que se sustenta em leitura pessoal e comunhão íntima resiste quando estruturas formais são desmontadas.

Assim, o que começa como atração espiritual se transforma em treinamento involuntário para a perseguição. O adventismo ensina a viver a fé sem depender de permissões estatais. Essa característica, inicialmente atraente, se tornará vital quando o regime exigir submissão total. Os russos que abraçaram o adventismo não sabiam que estavam se preparando para décadas de clandestinidade, mas, ao fazê-lo, aprenderam a ser igreja sem igreja.

O adventismo atraiu os russos porque ofereceu fé que fazia sentido na vida real.

O regime o perseguiu porque essa mesma fé produzia consciências que não se curvavam facilmente.

Capítulo 3 — Exílio, Expansão e Igrejas Domésticas

Quando a perseguição se torna estrada missionária

O exílio, para os adventistas na Rússia e depois na União Soviética, não foi apenas uma punição política. Foi um mecanismo involuntário de expansão da fé. Ao dispersar crentes para regiões remotas — Sibéria, Ásia Central, Cazaquistão, Urais — o Estado acreditava estar fragmentando comunidades religiosas. O efeito real, porém, foi a multiplicação de núcleos de fé em territórios antes quase sem presença adventista. A perseguição abriu caminhos que a missão formal jamais alcançaria.

O exílio como geografia espiritual

Regimes totalitários reorganizam pessoas no espaço para quebrar redes sociais e identidades coletivas. O exílio, os deslocamentos forçados e os campos de trabalho são instrumentos para desarticular comunidades. No caso dos adventistas, esse deslocamento forçado produziu uma nova geografia espiritual. Crentes enviados a povoados isolados levavam consigo a Bíblia memorizada, hinos aprendidos de cor, práticas de culto doméstico e uma ética comunitária que rapidamente criava pequenos círculos de fé.

Essa geografia espiritual não respeitava fronteiras administrativas. Ela se formava por afinidades espirituais e por encontros providenciais entre exilados, prisioneiros e populações locais curiosas. Onde um adventista chegava, surgia um ponto de luz. O Estado mapeava prisões; a fé mapeava corações. Essa tensão entre mapas oficiais e mapas espirituais explica por que a repressão nunca conseguiu erradicar o movimento.

Igrejas domésticas: a eclesiologia da sobrevivência

Sem templos reconhecidos e sob vigilância constante, a igreja adventista desenvolveu uma eclesiologia doméstica. A casa tornou-se templo; a mesa, púlpito; a família, núcleo de discipulado. Esse modelo não era uma estratégia teórica de “igreja em células”, mas uma necessidade concreta. A fé era praticada em ambientes que pareciam inofensivos ao olhar do Estado: cozinhas, quartos, galpões, porões.

A igreja doméstica produziu uma espiritualidade mais íntima e, paradoxalmente, mais exigente. Não havia anonimato. Cada participante era conhecido. A disciplina espiritual não vinha de comissões, mas da convivência. A ausência de formalidades não significava ausência de ordem; significava ordem encarnada. Esse modelo formou crentes capazes de sustentar a fé sem depender de estruturas visíveis.

Literatura clandestina e memória como biblioteca

A circulação de literatura era um dos eixos da sobrevivência espiritual. Com a repressão às publicações religiosas, surgiram gráficas clandestinas, cópias manuscritas e redes de empréstimo de textos. Onde o papel faltava, a memória se tornava biblioteca. Textos bíblicos, hinos e trechos de literatura adventista eram memorizados e transmitidos oralmente. A fé aprendeu a viver sem papel.

Essa “biblioteca viva” tinha um efeito profundo: a Palavra de Deus deixava de ser apenas objeto de leitura e se tornava conteúdo incorporado. A memorização criava resistência à censura. O Estado podia confiscar livros, mas não podia confiscar a memória. Esse aprendizado moldou uma geração de crentes cuja relação com a Escritura era visceral, não dependente de acesso material.

Redes de cuidado em meio ao colapso social

O exílio e os campos de trabalho desestruturavam famílias. Crianças eram separadas de pais; cônjuges eram enviados para regiões distintas; comunidades eram dissolvidas à força. Nesse cenário, as igrejas domésticas funcionavam como redes de cuidado substitutivas. Crentes cuidavam de filhos de presos, partilhavam alimentos escassos, escondiam perseguidos, transmitiam notícias entre famílias separadas.

Essa rede de cuidado não era romantizada; era dolorosa e insuficiente diante da brutalidade do sistema. Ainda assim, ela revelava uma ética comunitária que contrastava com o individualismo forçado pela lógica de sobrevivência do regime. Onde o Estado produzia desconfiança, a fé produzia confiança. Onde o sistema incentivava delação, a comunhão ensinava lealdade.

O discipulado sob risco permanente

Evangelizar sob perseguição não é um ato impulsivo; é uma decisão que envolve cálculo de risco. Cada convite para um culto doméstico podia significar prisão para o anfitrião e para o convidado. Ainda assim, a expansão continuou. O discipulado, nesses contextos, era profundamente existencial: quem aceitava a fé sabia que estava entrando em uma comunidade perseguida.

Isso produziu um tipo específico de conversão: menos superficial, mais consciente. A fé não era socialmente vantajosa; era socialmente perigosa. Essa condição filtrava adesões oportunistas e fortalecia laços entre os que permaneciam. A perseguição, embora brutal, produzia comunidades de alta coesão e compromisso.

Quando a clandestinidade molda o caráter da igreja

Viver na clandestinidade por décadas molda não apenas práticas, mas o caráter coletivo de uma comunidade religiosa. Desenvolvem-se códigos de silêncio, sinais discretos de reconhecimento, rotinas de segurança. A fé aprende a falar baixo, a confiar seletivamente, a ler o ambiente. Essa cultura de sobrevivência cria resiliência, mas também deixa marcas: medo persistente, desconfiança crônica, dificuldade de transição para contextos de liberdade posterior.

Após o colapso da URSS, muitos crentes que viveram décadas na clandestinidade encontraram dificuldade em se integrar a estruturas abertas. A igreja “oficial” parecia estranha à igreja “real” que aprenderam a viver. Esse choque cultural interno explica, em parte, tensões posteriores entre comunidades registradas e herdeiros da clandestinidade.

A ironia histórica: o Estado espalha o que quer destruir

Há uma ironia histórica profunda no fato de que o mesmo Estado que tentou destruir o adventismo contribuiu para sua expansão geográfica. O exílio espalhou crentes por territórios imensos. O confinamento em campos colocou lado a lado pessoas de diferentes regiões e origens, criando novas redes de fé. O mecanismo de repressão tornou-se, involuntariamente, instrumento missionário.

Essa ironia não diminui o sofrimento real causado pelo sistema. Não há romantização possível do exílio e dos campos. Mas há um reconhecimento de que a fé encontrou, na própria violência do regime, brechas para se multiplicar. A história dos Verdadeiros e Livres é, nesse sentido, a história de uma igreja que aprendeu a caminhar pelas estradas que o inimigo abriu.

Da expansão silenciosa ao conflito aberto com a institucionalidade

O crescimento por meio de igrejas domésticas e redes clandestinas criou uma igreja menos dependente de reconhecimento legal. Quando, mais tarde, a liderança institucional optou por se submeter a exigências estatais para manter status oficial, muitos desses crentes já haviam aprendido a viver sem esse status. Isso gerou um choque: para uns, a legalidade era questão de sobrevivência institucional; para outros, era concessão moral inaceitável.

Assim, o período de exílio e expansão clandestina não apenas espalhou o adventismo geograficamente; ele preparou o terreno para o surgimento dos Verdadeiros e Livres como movimento consciente. A igreja que aprendeu a existir sem permissão do Estado estava mais disposta a recusar a permissão quando ela exigia traição da consciência.

O exílio não destruiu a igreja; ensinou-a a caminhar sem chão firme.

As igrejas domésticas não foram um improviso; foram a forma mais pura de sobrevivência da fé sob tirania.

Capítulo 4 — Guerra, Consciência e a Primeira Grande Divisão

Quando o Estado exige o que a fé não pode conceder

A Primeira Guerra Mundial não foi apenas um conflito entre impérios; foi um teste moral para as igrejas cristãs. Quando Estados mobilizam populações inteiras para a guerra total, a fé é colocada diante de um dilema incontornável: obedecer ao poder temporal ou preservar a integridade da consciência cristã? Para os adventistas — cuja identidade espiritual inclui o compromisso com o sexto mandamento e a primazia da obediência a Deus — esse dilema se tornou o ponto de ruptura que inauguraria uma divisão profunda e duradoura.

A guerra como laboratório de submissão religiosa

Guerras totais exigem mais do que soldados; exigem consentimento moral. Estados em guerra precisam que as igrejas legitimem o sacrifício humano em nome da pátria. Não basta recrutar corpos; é preciso recrutar consciências. Por isso, a Primeira Guerra Mundial funcionou como um laboratório de submissão religiosa. Igrejas que até então afirmavam princípios de não violência foram pressionadas a reinterpretar suas doutrinas em nome da “necessidade nacional”.

No contexto europeu, lideranças adventistas adotaram posições de acomodação, aceitando, em diferentes graus, a participação de membros no esforço de guerra. Essa acomodação criou um precedente: a doutrina pode ser flexibilizada quando o Estado pressiona. O precedente não se limita à Europa Ocidental; ele se torna referência implícita para outros contextos, inclusive o russo, quando o Estado passa a exigir lealdade absoluta.

Consciência cristã sob coerção

Para muitos crentes simples, a exigência de pegar em armas contra outros seres humanos era inconciliável com a fé que haviam abraçado. Não se tratava de pacifismo ideológico abstrato, mas de obediência literal à consciência moldada pela Escritura. Quando a liderança institucional sinaliza que a participação na guerra é aceitável, desloca-se o peso moral da decisão para o indivíduo: quem se recusa passa a ser visto como “problemático”, “inflexível” ou “ingênuo”.

Esse deslocamento é uma forma sutil de violência moral. A instituição preserva sua relação com o Estado; o indivíduo paga o preço da fidelidade. A guerra, assim, revela uma fissura: a instituição negocia para sobreviver; a consciência sofre para permanecer íntegra. Essa fissura não é um acidente; é o início de uma divisão estrutural.

O dilema do sábado em tempos de mobilização total

Além da questão das armas, o sábado se tornou outro campo de conflito. A mobilização total exige disponibilidade contínua. A guarda do sábado, pilar identitário do adventismo, passou a ser vista como obstáculo operacional. Em nome do esforço de guerra, a observância do sábado foi relativizada por lideranças em alguns contextos. O que era sinal de fidelidade tornou-se “inconveniência logística”.

Essa relativização não foi apenas uma concessão pontual; foi um sinal de que princípios centrais poderiam ser temporariamente suspensos. A lógica é perigosa: se o sábado pode ser negociado em nome da guerra, que outro mandamento não poderá ser negociado em nome de outra “emergência”? A guerra inaugura uma teologia de exceção, na qual o estado de emergência se torna argumento teológico.

Da tensão moral à divisão organizacional

O resultado dessas concessões foi a emergência de dissidentes que se recusaram a seguir a orientação institucional. Na Europa, esse processo levou à formação de grupos separados. Na Rússia, onde a repressão estatal se tornaria ainda mais brutal nas décadas seguintes, a tensão entre consciência e instituição foi absorvida inicialmente de modo mais silencioso, mas o conflito de fundo já estava instalado.

A Primeira Guerra Mundial, portanto, não cria apenas um conflito momentâneo; ela estabelece um precedente de acomodação. A instituição aprende que pode reinterpretar princípios sob pressão estatal. Os fiéis aprendem que, quando isso acontece, sua consciência se torna vulnerável à marginalização interna. A semente da futura ruptura entre igreja registrada e Verdadeiros e Livres é plantada aqui.

Quando a obediência ao Estado é travestida de prudência espiritual

Um dos mecanismos mais eficazes de legitimação da acomodação é o discurso da prudência. A liderança apresenta concessões como “sabedoria”, “discernimento” e “responsabilidade institucional”. A resistência, por sua vez, é rotulada como “radicalismo” ou “falta de maturidade espiritual”. Esse enquadramento moral inverte os termos do problema: o que é fidelidade passa a ser chamado de extremismo, e o que é concessão passa a ser chamado de sabedoria.

Essa inversão tem efeitos duradouros. Ela educa gerações de crentes a desconfiar da própria consciência quando esta entra em conflito com orientações institucionais. O resultado é uma espiritualidade condicionada à autorização da liderança. Em contextos de perseguição, essa espiritualidade condicionada se torna frágil: quando a liderança cede ao Estado, a base cede junto — ou é expulsa para as margens.

O custo humano da acomodação

É preciso insistir: a acomodação institucional não é neutra. Ela tem custo humano. Cada concessão à lógica da guerra significou, para crentes específicos, prisão, punições, marginalização interna ou coerção moral. Alguns foram forçados a escolher entre trair a consciência ou perder o vínculo com a comunidade que lhes dava identidade espiritual. Outros pagaram com isolamento e perseguição estatal por se recusarem a cumprir ordens militares.

Esses custos raramente aparecem em relatórios oficiais. A história institucional tende a registrar decisões e acordos; não registra as lágrimas nos porões, as noites sem sono, os conflitos de consciência que dilaceram famílias. Este dossiê se recusa a aceitar uma história que contabiliza ganhos organizacionais e ignora perdas humanas.

O prenúncio do que viria sob regimes totalitários

O que a Primeira Guerra Mundial antecipa é o padrão que se repetirá sob Lenin e, de modo ainda mais brutal, sob Stalin: o Estado exige submissão total; a instituição aprende a negociar; a consciência fiel se torna dissidência. A guerra foi o ensaio geral. O totalitarismo soviético será a peça completa.

Quando o Estado ateu exigir não apenas colaboração ocasional, mas lealdade ideológica e controle das igrejas, a lógica já estará estabelecida: preservar o status institucional por meio de concessões. Os Verdadeiros e Livres, ao surgirem formalmente décadas depois, não surgem do nada; eles são herdeiros diretos da resistência de consciência inaugurada nesse período.

Entre a cruz e a espada: a escolha que define a história

A divisão que começa na guerra não é apenas organizacional; é teológica. Ela opõe duas compreensões de fidelidade: uma fidelidade condicionada à sobrevivência institucional e uma fidelidade incondicional à Palavra de Deus. Essa oposição atravessará toda a história adventista sob regimes opressivos. A pergunta que ecoa desde então é simples e devastadora: até onde a igreja pode ir para continuar existindo?

A Primeira Guerra Mundial feriu o pastor institucional ao submetê-lo à lógica do Estado.

O rebanho se dispersou porque a consciência fiel não podia caminhar junto com a acomodação.

Capítulo 5 — Lenin, Concessões Iniciais e a Ilusão de Liberdade

Quando a tolerância do Estado é confundida com liberdade da igreja

O período inicial do regime leninista é frequentemente descrito, inclusive por narrativas institucionais posteriores, como um momento de relativa abertura religiosa quando comparado à brutalidade que se seguiria sob Stalin. Essa leitura, embora contenha elementos factuais — como decretos que prometiam liberdade de consciência e a separação formal entre Igreja e Estado —, produz uma ilusão perigosa: a ideia de que o novo poder soviético poderia ser um parceiro confiável para a sobrevivência institucional da igreja. Para os adventistas na Rússia, essa fase representou não uma liberdade real, mas um interregno estratégico, no qual o Estado reorganizava seus mecanismos de controle enquanto testava os limites de submissão das comunidades religiosas.

A “liberdade de consciência” como instrumento de triagem

Os primeiros decretos do novo regime prometiam liberdade religiosa e a retirada de privilégios da Igreja Ortodoxa. Para minorias religiosas, isso soou como oportunidade histórica. Igrejas domésticas puderam se reunir com menor interferência direta, projetos missionários ganharam fôlego e comunidades adventistas se reorganizaram após anos de repressão czarista. Contudo, essa liberdade era condicional e reversível. O Estado ateu não concedia espaço por convicção; concedia por cálculo.

Essa fase funcionou como um mecanismo de triagem: comunidades que aceitassem se registrar, reportar atividades e cooperar com as exigências administrativas do novo Estado eram toleradas; comunidades que insistissem em autonomia plena eram marcadas como suspeitas. A “liberdade de consciência” se revelou, na prática, uma ferramenta de mapeamento. O Estado aprendia quem eram, onde estavam e como funcionavam as comunidades religiosas. A tolerância inicial não era o fim da repressão; era o começo da catalogação.

O erro estratégico da confiança institucional

Diante dessa abertura inicial, a liderança adventista optou por uma estratégia de acomodação prudencial. A lógica era compreensível em termos organizacionais: após décadas de restrições sob o czarismo, qualquer espaço legal parecia precioso. O problema é que essa estratégia confundiu tolerância tática do Estado com liberdade estrutural da igreja. Ao aceitar o registro e as condições impostas, a instituição passou a operar dentro de um arcabouço que o próprio Estado poderia apertar quando quisesse.

Essa confiança estratégica teve consequências profundas. Ao se registrar, a igreja se tornou visível, rastreável e, portanto, controlável. O que parecia prudência se revelou, retrospectivamente, um vínculo de dependência. A institucionalidade ganhou fôlego momentâneo, mas perdeu margem de manobra moral. Quando o Estado endureceu, a igreja já estava dentro da rede.

Separação formal entre Igreja e Estado: uma promessa vazia

A retórica da separação entre Igreja e Estado sob Lenin foi celebrada como avanço civilizatório. Na prática, essa separação não significou neutralidade do Estado, mas subordinação da religião ao projeto ideológico ateu. A igreja era “livre” para existir desde que não interferisse no projeto de formação do “novo homem soviético”. Qualquer influência espiritual que competisse com a ideologia do regime era vista como obstáculo.

Assim, a separação formal se converteu em controle informal: restrições à educação religiosa de crianças, vigilância de reuniões, exigências burocráticas para funcionamento de comunidades. A igreja podia existir desde que aceitasse ser marginalizada. Para a institucionalidade, aceitar a marginalização parecia preço menor do que enfrentar a ilegalidade total. Para a consciência fiel, aceitar a marginalização significava aceitar a domesticação da fé.

A normalização da vigilância e o custo da “legalidade”

Com o registro e a tolerância condicional, veio a normalização da vigilância. Agentes do Estado passaram a frequentar reuniões, monitorar líderes e coletar informações. A legalidade institucional trouxe consigo um regime de exposição permanente. A igreja registrada existia sob os olhos do poder. Cada decisão, cada palavra pública, cada iniciativa missionária precisava ser calibrada para não provocar repressão.

Essa condição produziu uma espiritualidade cautelosa, marcada pelo autocontrole discursivo. O testemunho profético foi, pouco a pouco, substituído por uma linguagem de sobrevivência. O que podia ser dito em público se estreitou. O que restava de crítica ao regime era empurrado para a clandestinidade — precisamente onde se encontravam os crentes que se recusavam a se registrar. Assim, a “legalidade” institucional criou uma divisão interna: a igreja visível e cautelosa e a igreja invisível e ousada.

Quando a institucionalidade começa a disciplinar a consciência

À medida que a relação com o Estado se tornava mais delicada, a liderança institucional passou a exigir maior conformidade interna. A preocupação central já não era apenas a fidelidade doutrinária, mas a previsibilidade institucional. Membros que insistiam em práticas vistas como “provocativas” — cultos domésticos não registrados, distribuição clandestina de literatura, resistência aberta a certas exigências estatais — passaram a ser vistos como risco para a sobrevivência legal da organização.

Essa dinâmica marca um ponto de inflexão: a instituição, pressionada de fora, começa a pressionar por dentro. A consciência fiel passa a ser não apenas problema para o Estado, mas problema para a própria liderança religiosa. O discurso da prudência se transforma em discurso de disciplina. O que antes era testemunho se torna “indisciplina”. O que antes era fidelidade se torna “falta de submissão”.

A ilusão da estabilidade e o adiamento do confronto inevitável

O período leninista criou a ilusão de que a igreja poderia encontrar um modo estável de coexistir com o Estado ateu por meio de concessões graduais. Essa ilusão adiou o confronto inevitável, mas não o evitou. Ao contrário, preparou o terreno para um choque mais violento quando o regime decidiu apertar o cerco sob Stalin. A igreja registrada, acostumada a negociar, encontrou-se subitamente sem espaço de negociação. Os crentes clandestinos, acostumados à ilegalidade, estavam, paradoxalmente, mais preparados para a tempestade.

Essa diferença de preparação explica por que, sob a repressão total, os Verdadeiros e Livres demonstraram maior resiliência organizacional do que comunidades excessivamente dependentes de reconhecimento legal. A ilusão de liberdade sob Lenin produziu uma assimetria de vulnerabilidade: quem apostou na legalidade tornou-se mais vulnerável quando a legalidade foi retirada.

A lição estrutural: tolerância estatal não é liberdade espiritual

O legado do período leninista para a história adventista na Rússia é uma lição estrutural: tolerância estatal não equivale a liberdade espiritual. A igreja pode existir legalmente e, ainda assim, ser domesticada em sua voz profética. Pode manter prédios e registros e, ao mesmo tempo, perder a capacidade de confrontar o mal. A liberdade que depende da permissão do poder não é liberdade; é concessão revogável.

Os Verdadeiros e Livres, ao recusarem o registro e as concessões que implicavam submissão à vigilância estatal, não estavam rejeitando organização por princípio. Estavam rejeitando uma organização cuja sobrevivência dependia da amputação da consciência. A ruptura que se formalizaria nos anos seguintes tem aqui sua gestação: a percepção de que aceitar a “liberdade” oferecida pelo Estado ateu era aceitar uma fé vigiada e condicionada.

Da ilusão de abertura ao endurecimento total

Quando o regime endureceu, ficou claro que a fase de concessões iniciais havia sido instrumental. A ilusão de liberdade se dissipou rapidamente. A igreja registrada descobriu que sua sobrevivência dependia agora de concessões ainda maiores. Os dissidentes descobriram que a perseguição que enfrentavam não era exceção, mas regra do sistema. O período leninista, visto em retrospecto, não foi um oásis; foi a ante-sala do deserto.

A tolerância inicial do Estado foi confundida com liberdade da igreja.

O preço dessa confusão foi pago quando a tolerância foi retirada e a fé já estava condicionada à permissão do poder.

Capítulo 6 — 1924–1928: A Ruptura Oficial e o Nascimento dos Verdadeiros e Livres

Quando a consciência é expulsa da instituição, nasce o movimento fiel

Entre 1924 e 1928, a tensão acumulada ao longo das décadas anteriores rompeu de forma aberta. O que até então era conflito difuso entre fidelidade pessoal e estratégia institucional tornou-se uma ruptura formal. Decisões administrativas, comunicados oficiais e orientações práticas passaram a exigir dos membros uma submissão explícita às demandas do Estado soviético, especialmente no que dizia respeito ao serviço militar, ao registro de congregações e à aceitação de mecanismos de controle estatal sobre a vida da igreja. Para muitos crentes, essa exigência não representava apenas uma concessão pragmática, mas uma negação direta da consciência cristã.

O momento da escolha: institucionalidade ou fidelidade

A ruptura não ocorreu por divergências secundárias. O ponto central foi a exigência de que a igreja se conformasse às políticas estatais em temas que tocavam o núcleo da fé vivida: a recusa em matar, a observância do sábado em contextos de mobilização estatal e a autonomia da comunidade cristã frente a um Estado ateu que buscava controlar toda forma de associação. Quando a liderança institucional endossou a necessidade de submissão a essas exigências, a escolha se tornou clara: ou permanecer dentro da estrutura legal ao custo da consciência, ou sair da estrutura para preservar a fidelidade.

Esse momento da escolha foi vivido de modo desigual. Para líderes acostumados à lógica da negociação, a ruptura parecia irresponsável e perigosa. Para crentes que já haviam aprendido a viver na clandestinidade, a ruptura parecia inevitável. A decisão de permanecer fiel, mesmo que isso significasse perder o reconhecimento institucional, foi o ponto de nascimento dos Verdadeiros e Livres como movimento consciente e organizado.

Quem eram os “Verdadeiros e Livres”

O nome “Verdadeiros e Livres” não surgiu como slogan de autoexaltação, mas como descrição identitária. “Verdadeiros” no sentido de permanecerem fiéis ao que entendiam ser a verdade bíblica, sem reinterpretá-la para atender exigências políticas. “Livres” no sentido de recusarem a tutela do Estado sobre a igreja. Essa liberdade não era libertinagem organizacional; era liberdade de consciência. O movimento se definia menos por oposição à instituição e mais por fidelidade à Palavra de Deus.

Os Verdadeiros e Livres mantiveram práticas que a igreja registrada passou a relativizar: recusa ao serviço militar que implicasse matar, observância do sábado sem concessões e rejeição ao registro de congregações que implicasse controle estatal. Essas práticas não eram apenas doutrinárias; eram atos políticos involuntários em um regime que exigia conformidade total. Ao se manterem fiéis, os dissidentes se tornaram automaticamente subversivos aos olhos do poder.

A resposta institucional: disciplina e exclusão

A liderança institucional reagiu à dissidência com medidas disciplinares. Membros que se recusavam a seguir orientações foram excluídos, igrejas domésticas não registradas foram deslegitimadas e líderes locais que simpatizavam com os dissidentes foram pressionados a escolher entre a linha oficial e a marginalização. Essa resposta revela um deslocamento profundo: a instituição passou a policiar a consciência em nome da sobrevivência organizacional.

O discurso utilizado para justificar a exclusão apelava à unidade, à ordem e à necessidade de evitar represálias estatais. Na prática, porém, a exclusão significou entregar os dissidentes à repressão sem o mínimo de proteção institucional. A igreja registrada preservou sua posição legal; os Verdadeiros e Livres perderam qualquer escudo simbólico. A ruptura não foi apenas teológica; foi existencial.

Organização na clandestinidade: a formação de uma igreja paralela

Após a ruptura, os Verdadeiros e Livres não se dissolveram em grupos isolados. Eles se organizaram em redes clandestinas de igrejas domésticas, com liderança leiga, circulação de literatura e mecanismos de cuidado comunitário. A ausência de reconhecimento legal não significou ausência de ordem. Pelo contrário: a perseguição exigiu organização ainda mais rigorosa, com códigos de segurança, rotas de comunicação e estratégias de sobrevivência.

Essa “igreja paralela” não era paralela por desejo de concorrência institucional, mas por necessidade de fidelidade. Ela funcionava fora do sistema oficial porque o sistema oficial havia se tornado incompatível com a consciência dos fiéis. A clandestinidade não era romantizada; era aceita como preço da fidelidade. O resultado foi uma igreja menos visível, mas mais coesa e espiritualmente densa.

O custo humano da ruptura

A ruptura de 1924–1928 teve custos humanos imediatos e devastadores. Crentes excluídos perderam acesso a redes de apoio institucionais, foram mais facilmente identificados pelo Estado e sofreram prisões, exílios e separações familiares. Crianças cresceram com pais encarcerados. Comunidades inteiras foram dispersas. A decisão de permanecer fiel não foi heroica em sentido romântico; foi dolorosa em sentido real.

Esse custo humano é frequentemente diluído em narrativas institucionais que falam em “divergências” ou “separações administrativas”. Tais termos não capturam a brutalidade do que ocorreu. A ruptura significou, para muitos, escolher conscientemente um caminho de sofrimento. O fato de que essa escolha foi necessária expõe a gravidade da acomodação institucional que a precedeu.

O nascimento de uma memória subterrânea

Com a exclusão e a perseguição, os Verdadeiros e Livres passaram a construir uma memória subterrânea. Histórias de fé, relatos de prisões, testemunhos de perseverança eram transmitidos oralmente, fora dos registros oficiais. Essa memória subterrânea preservou uma narrativa alternativa da história adventista na Rússia: não a história da negociação institucional, mas a história da fidelidade sob o fogo.

Essa memória se tornaria fundamental para a identidade do movimento nas décadas seguintes. Quando o regime tentou apagar os dissidentes da história, a memória oral manteve viva a consciência de que havia outro modo de ser igreja. O apagamento institucional não conseguiu apagar a memória comunitária. Onde os arquivos oficiais silenciavam, as histórias sussurradas falavam.

Ruptura como juízo histórico

A ruptura de 1924–1928 pode ser lida como juízo histórico sobre a institucionalidade que escolheu a acomodação. Não se trata de condenação moral simplista de indivíduos, mas de reconhecimento de um padrão estrutural: quando a instituição prioriza sua sobrevivência em detrimento da consciência, ela produz dissidência fiel. O nascimento dos Verdadeiros e Livres é o espelho incômodo da escolha institucional.

Esse juízo histórico não se encerra no passado. Ele permanece como advertência: sempre que a igreja confunde legalidade com legitimidade espiritual, a consciência fiel será empurrada para as margens. E dessas margens, repetidamente, nasce um movimento que lembra à instituição o preço da fidelidade que ela evitou pagar.

Entre 1924 e 1928, a consciência foi expulsa da instituição.

Ao ser expulsa, ela se organizou e passou a testemunhar fora do sistema que a rejeitou.

Capítulo 7 — Stalin: Perseguição Total e Fidelidade até a Morte

Quando o Estado decide apagar a fé do mapa humano

Com a ascensão de Stalin e a consolidação do totalitarismo soviético, a relação entre o Estado e as comunidades religiosas entrou em sua fase mais sombria. O que sob Lenin havia sido tolerância condicional e vigilância estratégica transformou-se em perseguição total. O objetivo do regime não era mais apenas controlar a religião; era reduzi-la à insignificância social e, quando possível, erradicá-la como força viva na formação de consciências. Para os adventistas — e de modo ainda mais intenso para os Verdadeiros e Livres —, esse período significou enfrentar um sistema que não tolerava nenhuma lealdade que competisse com o Estado.

O totalitarismo como projeto de engenharia da alma

O stalinismo não se limitou à repressão política tradicional. Ele foi um projeto de engenharia da alma. O regime buscava formar o “novo homem soviético”, desprovido de vínculos religiosos, lealdades transcendentais e identidades que não fossem mediadas pelo Partido. A religião, nesse projeto, não era apenas um erro ideológico; era um obstáculo estrutural. Comunidades de fé produzem sujeitos que respondem a uma autoridade que não é o Estado. Para o totalitarismo, isso é intolerável.

Essa compreensão explica a violência dirigida contra líderes religiosos, educadores da fé e comunidades domésticas. O objetivo não era apenas punir indivíduos, mas quebrar cadeias de transmissão da fé. Ao encarcerar pais, separar famílias e proibir a educação religiosa de crianças, o regime buscava interromper a continuidade espiritual. A perseguição era pensada em termos geracionais.

Prisões, campos de trabalho e o cotidiano do terror

O aparato repressivo stalinista operava por meio de prisões arbitrárias, julgamentos sumários, deportações em massa e envio para campos de trabalho forçado. Para os Verdadeiros e Livres, a ilegalidade já os colocava em posição de extrema vulnerabilidade. Reuniões domésticas eram denunciadas por vizinhos coagidos, literatura clandestina era tratada como propaganda subversiva, líderes leigos eram classificados como agitadores. A fé passou a ser criminalizada como atividade antissocial.

O cotidiano do terror incluía interrogatórios, torturas psicológicas, trabalhos extenuantes e condições de vida desumanas nos campos. Muitos crentes morreram de fome, frio ou exaustão. Outros sobreviveram com sequelas físicas e emocionais permanentes. A fé, nesses contextos, não era conforto abstrato; era âncora de sobrevivência. A esperança escatológica e a comunhão clandestina nos campos tornaram-se recursos espirituais para suportar o insuportável.

Crianças arrancadas, famílias dilaceradas

Uma das dimensões mais cruéis da perseguição foi o ataque às famílias. Crianças de crentes presos eram enviadas a instituições estatais, onde eram reeducadas para rejeitar a fé dos pais. O regime compreendia que destruir a transmissão intergeracional da fé era mais eficaz do que apenas encarcerar adultos. O trauma de separações forçadas marcou gerações. Mães presas sem saber se voltariam a ver os filhos; crianças crescendo com a narrativa de que a fé dos pais era crime.

Esse ataque às famílias teve efeitos duradouros. Mesmo após a libertação de alguns prisioneiros, os laços haviam sido quebrados. O retorno não restaurava o tempo perdido. Ainda assim, muitos sobreviventes testemunharam que a fé persistiu de modo subterrâneo, transmitida por gestos, memórias e histórias sussurradas. O regime podia separar corpos; não conseguia apagar completamente a memória espiritual.

Gráficas clandestinas e a persistência da Palavra

Apesar da repressão, os Verdadeiros e Livres mantiveram redes de produção e circulação clandestina de literatura. Em condições precárias, reproduziam trechos bíblicos, hinos e materiais de edificação espiritual. Essas iniciativas não eram apenas informativas; eram atos de resistência simbólica. Cada página reproduzida era um desafio à pretensão do Estado de controlar o imaginário e a narrativa.

A circulação da Palavra em contextos de perseguição assumiu caráter sacramental. Um texto bíblico passado de mão em mão em um campo de trabalho tinha peso existencial incomparável ao de uma biblioteca livre em contextos de paz. A Escritura tornava-se pão para a alma faminta. O Estado podia confiscar livros, mas não podia confiscar a esperança que esses textos alimentavam.

A igreja nos campos: comunhão sob vigilância

Relatos de sobreviventes indicam que, mesmo nos campos de trabalho, surgiam formas de comunhão clandestina. Pequenos grupos se reuniam em momentos furtivos para orar, compartilhar textos memorizados e fortalecer uns aos outros. Essas reuniões eram extremamente arriscadas. Ser flagrado significava punições severas. Ainda assim, a necessidade de comunhão superava o medo. A igreja existia onde dois ou três se reuniam, mesmo sob o olhar do carrasco.

Essa experiência redefiniu o conceito de igreja para muitos crentes. A igreja não era prédio, denominação ou reconhecimento legal. Era corpo vivo em sofrimento. Essa redefinição espiritual produziu uma fé menos dependente de estruturas e mais enraizada em vínculos pessoais e na Palavra. O totalitarismo, ao tentar destruir a igreja visível, contribuiu para fortalecer a igreja invisível.

A postura da institucionalidade e o isolamento dos dissidentes

Enquanto os Verdadeiros e Livres enfrentavam perseguição total, a igreja registrada, embora também sob pressão, buscava preservar espaços mínimos de existência legal. Em alguns casos, isso implicou distanciamento dos dissidentes, vistos como foco de risco para a frágil tolerância estatal. O resultado foi o isolamento quase completo dos Verdadeiros e Livres no momento de maior necessidade.

Esse isolamento não foi apenas consequência da repressão externa; foi reforçado por uma escolha institucional de não reconhecer grupos não registrados. Na prática, isso significou que os que mais sofriam eram também os mais invisíveis aos olhos da liderança oficial. O custo humano dessa invisibilidade é incalculável. A história institucional tende a registrar sobrevivência organizacional; não registra os que desapareceram nos campos.

Martírio silencioso e memória negada

Muitos crentes morreram sem registro público de sua fidelidade. Não há listas completas de mártires. Não há monumentos oficiais. O martírio foi, em grande parte, silencioso. Essa ausência de memória pública não é apenas resultado da repressão do Estado; é também fruto do apagamento posterior nas narrativas institucionais. O sofrimento dos Verdadeiros e Livres raramente ocupa lugar central na história oficial do adventismo.

Este silêncio é, ele próprio, uma forma de injustiça. Quando a memória dos que morreram por fidelidade é apagada, a igreja perde um espelho de sua própria vocação. A ausência de memória facilita a repetição de padrões de acomodação. O martírio esquecido deixa de funcionar como advertência profética.

Fidelidade até a morte: o limite do poder humano

O stalinismo tentou reduzir a fé a ruína histórica. Falhou. Falhou não porque tenha sido derrotado politicamente por comunidades religiosas, mas porque não conseguiu destruir a lealdade última dos crentes a Deus. A fidelidade até a morte revela o limite do poder humano: o Estado pode controlar corpos, mas não pode controlar plenamente a consciência. Onde o regime exigia adoração implícita, a fé respondia com resistência silenciosa.

Essa fidelidade não foi triunfalista. Foi marcada por medo, dor e perdas irreparáveis. Ainda assim, permaneceu. O testemunho dos Verdadeiros e Livres sob Stalin não é um épico heroico; é uma tragédia fiel. Uma história de homens e mulheres comuns que escolheram obedecer à consciência mesmo quando isso significava desaparecer no sistema.

O totalitarismo tentou apagar a fé do mapa humano.

A fidelidade dos Verdadeiros e Livres mostrou que há territórios que o poder não consegue conquistar: a consciência e a esperança.

Capítulo 8 — 1978–1979: A Campanha da KGB e o Silêncio Institucional

Quando a diplomacia pesa mais que as vidas invisíveis

O final da década de 1970 marca um dos episódios mais reveladores da tensão entre estratégia institucional e fidelidade da consciência na história do adventismo sob regimes totalitários. A campanha intensificada da KGB contra os Verdadeiros e Livres em 1978–1979 não foi um acaso isolado. Ela ocorreu em um contexto no qual o Estado soviético buscava reafirmar seu controle sobre expressões religiosas não registradas, ao mesmo tempo em que cultivava relações diplomáticas com lideranças religiosas internacionais. Nesse cenário, a repressão local e a diplomacia global caminharam lado a lado. O custo humano da primeira foi, em grande medida, silenciado pela conveniência da segunda.

A lógica da repressão seletiva

Ao contrário das ondas de terror massivo do período stalinista, a repressão do final dos anos 1970 assumiu contornos seletivos e cirúrgicos. O objetivo não era apenas eliminar fisicamente comunidades, mas desarticular redes de fé clandestinas que persistiam fora do controle estatal. A KGB mapeou lideranças locais, rotas de circulação de literatura, pontos de reunião doméstica e conexões entre comunidades dispersas. A repressão, assim, tornou-se mais precisa: prisões direcionadas, confisco de materiais, intimidação de familiares e infiltração em redes de apoio.

Essa seletividade tornava a perseguição menos visível internacionalmente, mas não menos devastadora para os atingidos. Comunidades inteiras eram desorganizadas por meio da prisão de figuras-chave. A clandestinidade, que havia sido força de sobrevivência, tornava-se agora alvo de estratégias de contrainteligência. A fé, mais uma vez, era tratada como atividade subversiva.

Diplomacia religiosa e o preço da “boa relação”

Enquanto a KGB apertava o cerco internamente, a liderança adventista mundial buscava manter e aprofundar relações oficiais com o Estado soviético. O princípio defendido era o de reconhecer apenas a organização adventista registrada por país, em nome da unidade institucional e da manutenção de canais diplomáticos. Essa política, apresentada como prudência estratégica, teve um efeito colateral grave: os Verdadeiros e Livres tornaram-se oficialmente invisíveis.

Ao reconhecer apenas a igreja registrada, a liderança internacional reforçou a narrativa estatal de que comunidades não registradas eram ilegítimas. Na prática, isso significou que, quando crentes clandestinos eram presos ou perseguidos, não havia voz institucional forte para denunciá-lo. A diplomacia religiosa preservava o acesso e a presença formal; os dissidentes pagavam o preço da invisibilidade. O que se ganhou em interlocução com o Estado foi perdido em solidariedade com os perseguidos.

O silêncio como estratégia — e como cumplicidade

O silêncio institucional diante da campanha da KGB não foi apenas resultado de desconhecimento. Houve informações que circularam por canais informais, testemunhos que chegaram ao Ocidente, relatos de prisões e repressões. Ainda assim, a opção predominante foi não confrontar publicamente o regime para não comprometer relações diplomáticas e a frágil tolerância concedida à igreja registrada.

Esse silêncio, apresentado como prudência, teve efeitos éticos profundos. Quando a instituição escolhe não falar para preservar espaço, ela se torna parte do ambiente que permite a continuidade da violência. O silêncio, nesses contextos, funciona como amortecedor moral para o agressor. A ausência de denúncia internacional consistente facilita a ação repressiva, pois reduz o custo político do abuso. Assim, o silêncio não é neutro; é cumplicidade por omissão.

O custo humano da invisibilidade

Para os Verdadeiros e Livres atingidos pela campanha da KGB, a invisibilidade institucional significou isolamento quase absoluto. Prisões, interrogatórios, perdas de emprego, perseguição a familiares e destruição de redes comunitárias ocorreram sem repercussão pública significativa. O sofrimento se deu no escuro. Não havia holofotes, não havia campanhas de conscientização, não havia pressão diplomática internacional em defesa desses crentes.

Essa invisibilidade agravou o trauma. Não era apenas o Estado que os tratava como ilegítimos; era também a própria denominação internacional que, ao não reconhecê-los, contribuía para seu apagamento. O duplo abandono — pelo poder político e pela institucionalidade religiosa — produziu uma experiência de solidão espiritual extrema. Ainda assim, a fé persistiu em pequenos núcleos, sustentada por memórias, textos memorizados e comunhão clandestina.

Reconhecimento institucional como moeda política

O reconhecimento institucional por país funcionava, na prática, como moeda política. Ao aceitar as regras do Estado para manter o status oficial, a liderança religiosa aceitava também os termos do reconhecimento estatal: quem não está registrado não existe legitimamente. Essa lógica transfere para a instituição religiosa a tarefa de policiar a legitimidade interna, alinhando-a aos interesses do Estado.

Essa transferência de função é perigosa. Ela transforma a igreja em extensão simbólica do controle estatal sobre a religião. Ainda que a liderança não tenha desejado conscientemente esse papel, a política adotada produziu esse efeito estrutural. A instituição passou a operar dentro dos limites definidos pelo regime, e os que se recusavam a operar dentro desses limites eram empurrados para a condição de não-pessoas no imaginário institucional.

O contraste entre a igreja visível e a igreja ferida

O período de 1978–1979 expôs com clareza o contraste entre a igreja visível — reconhecida, registrada, presente em fóruns internacionais — e a igreja ferida — clandestina, perseguida, ausente dos registros oficiais. Enquanto a primeira buscava estabilidade institucional, a segunda lutava por sobrevivência básica. Essa assimetria não é apenas organizacional; é moral. Ela revela quem paga o preço da estratégia de sobrevivência institucional.

O contraste também evidencia uma pergunta incômoda: de que serve a visibilidade institucional se ela não é usada para proteger os invisíveis? Quando a presença internacional não se traduz em defesa dos perseguidos, ela se torna símbolo de um sucesso desconectado da dor real da base. A igreja visível corre o risco de se tornar vitrine; a igreja ferida continua sendo corpo que sangra.

Testemunhos que escapam ao silêncio

Apesar do silêncio oficial, testemunhos de sobreviventes e de observadores externos revelam a realidade da campanha da KGB. Histórias de invasões domiciliares, confisco de literatura, prisões noturnas e intimidação de crianças circulam em redes informais e, ocasionalmente, alcançam o Ocidente. Esses testemunhos rompem a narrativa de normalidade institucional e expõem a distância entre a diplomacia religiosa e a vida concreta dos fiéis perseguidos.

Esses relatos não pedem heroificação; pedem memória. Pedem que a história adventista sob o comunismo seja contada a partir de quem sofreu, não apenas de quem negociou. A ausência de uma memória institucional robusta sobre 1978–1979 é um sintoma de um problema maior: a dificuldade da organização em reconhecer os custos humanos de suas escolhas estratégicas.

Uma advertência para além do contexto soviético

O episódio de 1978–1979 não é apenas um capítulo da história soviética; é uma advertência trans-histórica. Sempre que a igreja prioriza acesso institucional e relações diplomáticas com o poder em detrimento da defesa pública dos perseguidos, ela corre o risco de repetir o padrão: visibilidade para a instituição, invisibilidade para os fiéis que não cabem no acordo. O contexto muda; a lógica se repete.

Os Verdadeiros e Livres, ao sofrerem em silêncio enquanto a instituição mantinha canais diplomáticos, tornaram-se espelho incômodo para a igreja global. Esse espelho pergunta: qual é o valor da presença institucional se ela não se traduz em proteção profética dos que pagam o preço da fidelidade?

Em 1978–1979, a repressão foi precisa e o silêncio foi conveniente.

Os Verdadeiros e Livres pagaram com a própria pele o preço da diplomacia institucional.

Capítulo 8A — 1978–1979: A Campanha da KGB e o Silêncio Institucional

Quando a diplomacia pesa mais que as vidas invisíveis

O biênio de 1978–1979 marca um dos episódios mais perturbadores da história recente do adventismo sob regimes totalitários. Não se tratou apenas de mais uma onda de repressão interna promovida pela KGB contra comunidades religiosas não registradas. Tratou-se de um momento de convergência entre repressão estatal e acomodação institucional. Enquanto o aparato soviético intensificava ações seletivas contra os Verdadeiros e Livres, a liderança adventista mundial aprofundava sua política de reconhecimento exclusivo da igreja registrada pelo Estado. O resultado prático foi devastador: os mais perseguidos tornaram-se os mais invisíveis.

A lógica da repressão seletiva: sufocar sem escandalizar

Diferentemente das ondas de terror massivo do período stalinista, a repressão do final dos anos 1970 foi pensada para ser cirúrgica e pouco ruidosa. A KGB não precisava mais de prisões em massa que atraíssem atenção internacional. Bastava neutralizar lideranças locais, desarticular redes clandestinas de literatura e intimidar núcleos domésticos. O alvo prioritário eram os Verdadeiros e Livres, por definição fora do sistema de registro estatal e, portanto, mais vulneráveis.

Casas eram invadidas em horários estratégicos, materiais eram confiscados, líderes leigos eram interrogados e ameaçados, famílias eram pressionadas por meio de perda de emprego e vigilância constante. A repressão funcionava como um estrangulamento gradual: não precisava eliminar todos; bastava tornar a sobrevivência tão custosa que a fé clandestina se tornasse socialmente insustentável. O Estado aprendia a punir sem produzir mártires visíveis.

Diplomacia religiosa e a política do reconhecimento exclusivo

No mesmo período, a liderança adventista mundial consolidava a política de reconhecer apenas uma organização adventista por país, normalmente a reconhecida pelas autoridades estatais. Essa política foi defendida como princípio de unidade organizacional e prudência diplomática. Na prática, funcionou como instrumento de alinhamento com o critério do Estado para definir quem “existe” legitimamente como igreja.

Essa escolha teve efeito direto sobre os Verdadeiros e Livres: ao não se registrarem por convicção de consciência, passaram a ser tratados como inexistentes para fins de defesa institucional. O que o Estado soviético classificava como “ilegal”, a liderança internacional passou a classificar como “não reconhecido”. A linguagem muda; o efeito é o mesmo: apagamento prático dos dissidentes.

Neal C. Wilson: decisões de cúpula e efeitos no chão da perseguição

À frente da Conferência Geral nesse período, Neal C. Wilson assumiu pessoalmente o relacionamento com autoridades soviéticas e a consolidação da política de reconhecimento exclusivo da igreja registrada. Comunicações e orientações vindas da liderança mundial reforçaram a diretriz de que a denominação reconhece apenas a organização oficialmente aceita pelo Estado em cada país. Essa política, defendida como necessária para manter canais diplomáticos e algum espaço legal para a igreja visível, teve um custo humano direto: as comunidades clandestinas foram deixadas sem qualquer amparo institucional.

Não se trata aqui de imputar crimes penais ou intenções ocultas pessoais, mas de afirmar, com clareza editorial, a responsabilidade moral e histórica das escolhas feitas no topo da estrutura. As decisões tomadas sob a presidência de Neal C. Wilson produziram um cenário no qual a sobrevivência institucional foi priorizada em detrimento da proteção dos fiéis perseguidos. O efeito prático foi o isolamento dos Verdadeiros e Livres no momento em que a repressão se intensificava. A diplomacia preservou a vitrine; os fiéis clandestinos pagaram com a própria pele.

Acusações de cooptação institucional e a controvérsia sobre infiltrações

Críticos do adventismo institucional — entre eles denunciantes como o ex-jesuíta Alberto Rivera e pesquisas críticas publicadas no Adventistas.com — sustentam que o padrão de decisões adotado pela liderança mundial nesse período não pode ser explicado apenas por prudência administrativa. Para esses críticos, houve cooptação institucional por agendas externas à fé bíblica e, em sua leitura, indícios de infiltração e influência de estruturas de poder que moldaram a postura diplomática da denominação frente a regimes hostis ao evangelho.

Essas acusações são rejeitadas pela estrutura oficial e permanecem como controvérsia histórica e denúncia profética. Ainda assim, independentemente da interpretação que se adote quanto à origem das influências, o fato histórico incontornável é que as políticas implementadas sob Neal C. Wilson produziram abandono prático dos Verdadeiros e Livres. O debate sobre infiltração não altera o dado central: a liderança escolheu proteger a institucionalidade, mesmo que isso implicasse silêncio diante da perseguição aos dissidentes.

O silêncio institucional como escolha política

Relatos de prisões, invasões domiciliares e intimidações chegaram ao conhecimento de redes adventistas fora da URSS. Ainda assim, a opção predominante foi não confrontar publicamente o regime. A justificativa era a preservação de canais diplomáticos e da frágil tolerância concedida à igreja registrada. O silêncio foi apresentado como prudência; na prática, funcionou como amortecedor moral da repressão.

Quando uma liderança religiosa internacional se cala para preservar acesso institucional, ela envia uma mensagem implícita ao poder opressor: a violência contra os invisíveis não terá custo político significativo. O silêncio, nesse contexto, não é neutro; é uma escolha política com consequências morais. A ausência de denúncia pública consistente contribuiu para que a campanha da KGB prosseguisse sem maior constrangimento internacional.

O custo humano da invisibilidade: vidas esmagadas no escuro

Para os Verdadeiros e Livres atingidos em 1978–1979, a invisibilidade institucional significou solidão extrema. Prisões, perda de trabalho, perseguição a familiares, confisco de materiais e desestruturação de comunidades ocorreram sem que houvesse defesa pública robusta por parte da liderança mundial. A dor se deu no escuro. Não houve mobilização global proporcional à gravidade do que ocorria no chão da perseguição.

Esse abandono prático produziu uma ferida profunda na memória do movimento. Para muitos sobreviventes, a sensação não foi apenas de perseguição estatal, mas de traição institucional. A igreja que proclamava comunhão mundial não se manifestou quando essa comunhão custava capital diplomático. O corpo institucional manteve sua presença; membros do corpo real foram esmagados.

Reconhecimento estatal como critério eclesiástico: um erro estrutural

Ao adotar o critério do Estado para definir quem é igreja legítima, a liderança adventista incorporou um parâmetro político ao coração da eclesiologia. Isso é um erro estrutural. A igreja passa a existir, em termos de reconhecimento, na medida em que o Estado a autoriza. O que escapa à autorização estatal é tratado como problema, mesmo quando é expressão de fidelidade de consciência.

Esse erro não é apenas circunstancial; ele molda comportamentos futuros. Quando a legitimidade eclesiástica depende da chancela do poder, a denúncia profética se torna arriscada demais. A instituição aprende a medir palavras, a evitar confrontos, a priorizar sua continuidade visível. O preço dessa aprendizagem é a normalização do silêncio diante da injustiça sofrida pelos que não cabem no acordo.

Igreja visível vs. igreja ferida: a fratura exposta

O episódio de 1978–1979 expõe a fratura entre a igreja visível — registrada, diplomática, presente em fóruns — e a igreja ferida — clandestina, perseguida, sem voz institucional. Enquanto a primeira buscava estabilidade e acesso, a segunda lutava por sobrevivência. Essa assimetria revela quem paga o preço da estratégia institucional. A vitrine permanece iluminada; o porão continua escuro.

A pergunta que emerge é incômoda e necessária: para que serve a visibilidade institucional se ela não é usada para defender os invisíveis? Quando a presença pública não se traduz em proteção dos perseguidos, ela se torna símbolo de um sucesso desconectado da dor real do corpo de Cristo.

Memória, denúncia e advertência para o presente

Relembrar 1978–1979 não é um exercício de ressentimento histórico; é um ato de memória profética. A história dos Verdadeiros e Livres sob a campanha da KGB revela o custo humano da diplomacia religiosa quando esta se sobrepõe à defesa dos fiéis perseguidos. O nome de Neal C. Wilson permanece ligado a esse período não como bode expiatório individual, mas como símbolo de uma política de cúpula que privilegiou a estabilidade institucional em detrimento da solidariedade com os que sangravam no chão da repressão.

Essa memória funciona como advertência para qualquer época: sempre que a igreja troca a denúncia profética por acesso institucional, alguém pagará o preço. Em 1978–1979, os Verdadeiros e Livres pagaram com prisão, perda de dignidade e invisibilidade. Que essa memória impeça a repetição do mesmo padrão sob novas roupagens.

Em 1978–1979, a repressão foi precisa e o silêncio foi conveniente.

A liderança preservou canais; os fiéis clandestinos pagaram o custo humano da diplomacia.

Capítulo 9 — Colapso da URSS, Apagamento da Memória e Testemunhos

Quando a liberdade chega, mas a verdade continua ausente

O colapso da União Soviética foi recebido por muitos como o fim de uma noite longa e opressiva. Igrejas reabriram, cultos puderam ocorrer sem vigilância ostensiva, Bíblias circularam livremente e comunidades religiosas respiraram um ar de liberdade formal há décadas desconhecido. Para os Verdadeiros e Livres, no entanto, a queda do regime não significou automaticamente reconhecimento, justiça ou reparação. A liberdade chegou, mas a memória não foi restaurada. O que se seguiu foi um processo silencioso de apagamento, no qual a história dos que permaneceram fiéis fora do sistema oficial foi marginalizada na narrativa institucional que se reerguia.

Liberdade sem verdade: a reconstrução seletiva da história

Com a abertura política, a igreja registrada se reorganizou rapidamente. Prédios foram recuperados, estruturas administrativas reconstruídas e a presença institucional voltou a se expandir com rapidez. Essa reconstrução, porém, foi acompanhada por uma reescrita seletiva da história. O foco recaiu sobre a “sobrevivência da igreja sob o comunismo”, frequentemente contada a partir da experiência da estrutura registrada e de suas negociações com o Estado. Os Verdadeiros e Livres apareceram, quando muito, como nota de rodapé, e muitas vezes nem isso.

Essa seletividade não é neutra. Ao enfatizar a continuidade institucional, minimiza-se o custo humano pago pelos dissidentes. A narrativa oficial tende a celebrar a capacidade de adaptação da organização, enquanto silencia sobre as consequências dessa adaptação para os que se recusaram a se adaptar. A memória institucional privilegia a sobrevivência da estrutura; a memória subterrânea guarda o preço da fidelidade.

O retorno dos sobreviventes e o choque com a igreja “normalizada”

Para os sobreviventes da clandestinidade e dos campos, o retorno à vida religiosa aberta foi ambíguo. Muitos encontraram uma igreja institucionalizada que lhes parecia estranha. A fé vivida em cozinhas, porões e campos de trabalho não se encaixava facilmente nos moldes administrativos, litúrgicos e organizacionais de uma denominação em processo de normalização. O choque não foi apenas cultural; foi espiritual.

Alguns sobreviventes buscaram integração na estrutura oficial; outros mantiveram distância. Em ambos os casos, a ausência de reconhecimento explícito de sua história de sofrimento produziu uma sensação de deslocamento. A igreja que agora celebrava sua reabertura raramente parava para ouvir os que haviam carregado a fé nas costas quando não havia palco nem holofote. A liberdade institucional não veio acompanhada de um acerto de contas moral.

Testemunhos que resistem ao apagamento

Apesar da tendência ao apagamento, testemunhos começaram a emergir por meio de entrevistas, relatos pessoais e pesquisas independentes. Histórias de prisões, de crianças separadas dos pais, de cultos clandestinos em condições extremas e de perseverança silenciosa passaram a circular. Esses testemunhos funcionam como antídoto contra a amnésia institucional. Eles reintroduzem na memória coletiva a dimensão humana da perseguição, que relatórios administrativos não capturam.

Esses relatos não compõem uma narrativa uniforme. Há dor, há ambiguidades, há contradições. O valor deles não está em produzir um épico heroico, mas em humanizar a história. Ao ouvir sobreviventes, a igreja é confrontada com o fato de que suas decisões estratégicas tiveram consequências sobre pessoas reais. A memória viva incomoda porque rompe a narrativa confortável de “sobrevivência institucional bem-sucedida”.

O apagamento como política informal